|

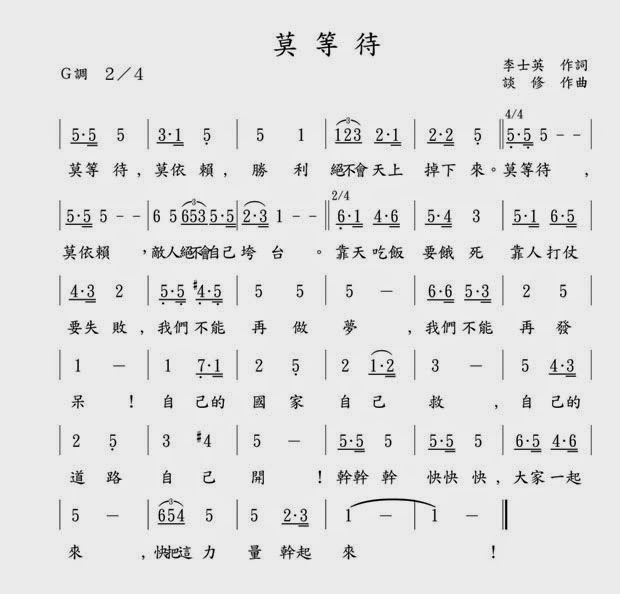

| 國民黨「反共愛國」歌曲《莫等待》:「自己的國家自己救」!(網路圖片) |

由於在中國內戰中失利,敗逃到台灣的國民黨為確保統治正當性,並自甘為美國在太平洋西岸的反共圍中基地,過去國民黨在台灣將「國安」抬升到最高指導原則,開啟長達數十年的「保密防諜,人人有責」年代。從而,為數不少懷抱著社會主義與中國統一理想的台灣青年,被刑殺在馬場町,被棄葬在六張犁。

長期以來兩岸的分斷狀態,使得「反共」及其派生出來的「反中」意識形態至今壟斷台灣人民的思維。這次由「反服貿運動」所勾發而出的台灣社會集體情緒,可以說是反共反中意識形態的總爆發。就算佔領立法院的運動在星期四退場,但前述意識形態所結晶出來的力量已經完全躍上台灣的歷史舞台,成為未來影響台灣內外發展極為關鍵的因素。

一種令人憂心的「排他主義」從2008年的野草莓運動之後開始萌芽,及至2012年以「反旺中」為名的「反媒體壟斷」運動,再到今年的「反服貿運動」為止可說是臻於成熟。此處指涉的排他主義,不只是單純的反中抗中,還包括在台灣社會內部對於不同聲音與意見的排斥,從而在2,300萬島上居民不斷劃分你我,把持不同意見的人打入「賣台」的「敵人」陣營。只要不反服貿,只要不反旺中,只要談兩岸議題的,任何風吹草動都可能被貼上「恐怖」的標籤,被歸為應該要打倒的敵人。

這次反服貿運動得以被肯定的,是暴露出台灣內部包括民主憲政、經濟、社會等各個方面的許多問題,而一般青年也開始認識到政治與經濟不可能天真地分開來看。但運動最大的問題在於,將台灣社會內部的問題不斷外部化,將所有的問題都推向「中國」,以「國安」的理由堅守一個何曾存在過的台灣烏托邦。例如,很多人認為服貿突顯出立法院或代議式民主的「憲政危機」,但將問題的癥結歸咎到「中國因素」上,從而就完全規避了這是藍綠兩黨的「共業」,包括現在備受批評的單一選區兩票制或是立委人數減半,不正是當年藍綠兩黨聯手通過的嗎?

領導這次運動的學者與學生,現在正力推民間版《兩岸協定監督條例》,「先立法再審查」似乎成為當前台灣社會的最高共識。姑且不論這個民間版監督條例的兩國論性質,條文本身仍充滿了白色恐怖「準國安法」的味道。例如第六條將「結束兩岸敵對狀態」納入規範,第八條及其說明又稱「致生損害於中華民國台澎金馬人民對中華民國台澎金馬主權者」,以「以外患罪論處七年以上有期徒刑」。明顯的,這是一部趁反服貿勢頭為契機,目的在於指涉並牽制兩岸最終結束敵對狀態,並將「反共反中」合法化的法案。仇恨與對立被顛倒為和平,這真的是台灣在反服貿運動之後所共同追求的價值嗎?

從這部民間版監督條例回過頭來看運動本身,有人說這是場反體制運動,但事實上恰恰相反,運動的開展與留下的影響,反而是在鞏固並深化自1950年以降所主導台灣的親美反共反中體制。也有人說這是場世代鬥爭,沒有錯,這確實是一場世代鬥爭,當前的青年世代與前一個野百合學運世代完美且華麗的合體,共同對抗他們心目中那個反共反中反得不徹底、親美親得不徹底的舊世代。

換個角度說,這也不是一場世代鬥爭,因為青年世代對於中國的反感、厭惡、誤解(甚至揉雜著焦慮與緊張),不就是從國民黨戒嚴時代以「國安」為前提的反共總動員所一脈相承下來的嗎?看看他們「路過」中天電視台的場面,與戒嚴時代的警總與國民黨文工會動員的群眾有什麼兩樣?反服貿的青年高喊著「自己的國家自己救」,當年國民黨也有首「反共愛國」歌曲是這樣唱:「莫等待,莫依賴,敵人絕不會自己垮台……自己的國家自己救,自己的道路自己開!幹幹幹快快快,大家一起來,快把這力量幹起來!」

歷史不斷前進著,但我們又能從歷史之中汲取多少教訓?台灣世代之間反映出來的一致性與緊張性,就是台灣社會「不以荒謬為荒謬的荒謬」的最佳註腳。無論這場運動退場之後以什麼形式延續能量,我們所必須共同面對的就是:「小心匪諜就在你身邊」!

(經作者同意轉載原題原文;另題〈台灣出問題,都怪大陸?〉刊於《中國時報》,2014年4月11日,刊出時內文略有刪節。)